難病 と 障害年金 SOS

障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)は、 難病による障害年金申請のご相談について、

「何回でも、何時間でも、無料で」お受けしています。

- ここでは、難病による障害年金の申請について、 ポイントと注意点 を解説します。

- 「難病」は一般的に治りにくい病気、治し方が分からない病気の意味で使われますが、

医学的に明確な線引きはありません。そのため、国では治療研究等を国が主導で進める必要がある

希少な難治性の300~400の疾病を難病として定めています。

- 多くの難病に共通する主な症状として、「全身的な体調の崩れやすさ」があり、

全身的な疲労や倦怠感、痛み、発熱、集中力の低下等、

最初は外見からは分かりにくい症状として現れます。

- 疾病に応じて様々な症状があり、症状の経過や疾病の進行も多様で、個人により差があります。

- このため、一般的に難病による障害年金の認定は難しい面があるとも言われています。

- 難病患者ご本人の苦しさは想像を絶するものがあるため、

診断書の「自覚症状」欄には悪く書かれるのですが、

主治医の「他覚所見」欄には軽く書かれてしまい、

想定外の認定結果となることが多いです。

- ただ、患者さまの苦しさは真実であり、障害等級に該当することから、そのことを病歴・就労状況等申立書に

明確に書くとともに、主治医に理解してもらうことが最大のポイントになります。

- 障害年金は、病気によりお仕事や日常生活が制限されるようになった場合に、

受給できる年金です。このため、難病により日常生活や仕事が制限される場合も、

障害年金を申請することができます。

障害年金の申請がある難病

国では難病として300~400の疾病を定めています。

一般的に難病での障害年金申請はあまり多くありません。

障害年金の申請が時々見受けられる難病疾病を次にまとめてみました。

- 【神経・筋疾患】→多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、

パーキンソン病関連疾患、モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)、多系統萎縮症

- 【代謝系疾患】→ミトコンドリア病

- 【皮膚・結合組織疾患】→強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎、大動脈炎症候群、天疱瘡、混合性結合組織病

- 【免疫系疾患】→ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、結節性動脈周囲炎、

ビュルガー病(バージャー病)、悪性関節リウマチ

- 【循環器系疾患】→特発性拡張型(うっ血型)心筋症

- 【血液系疾患】→再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病

- 【内分泌系疾患】→下垂体機能障害

- 【骨・関節系疾患】→後縦靭帯骨化症、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症

- 【呼吸器系疾患】→サルコイドーシス、特発性間質性肺炎

- 【視覚系疾患】→網膜色素変性症

- 【消化器系疾患】→潰瘍性大腸炎、クローン病、原発性胆汁性肝硬変

- 【染色体または遺伝子変化の症候群】→ヌーナン症候群

難病の障害認定基準

難病の障害認定基準を解説します。

難病単独の障害認定基準はありません。

- 難病はその疾病に応じて様々な症状が出て、症状の経過や疾病の進行も多様です。

- 難病の障害認定は、症状が出た障害の種類により、厚労省が定めた眼の障害、聴覚の障害、

・・・・高血圧症による障害 等々の障害認定基準が適用されます。

- ただし、難病の場合はこれらのどこにも該当しないケースが多く、その場合は、

「その他の疾患による障害」の障害認定基準が適用されます。

- 難病による障害の程度は、基本的にはこの基準により

総合的に認定されることになっていますが、提出する診断書が

「呼吸器疾患の障害用」、「循環器疾患の障害用」、「腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用」、

「血液・造血器、その他の障害用」の場合は、

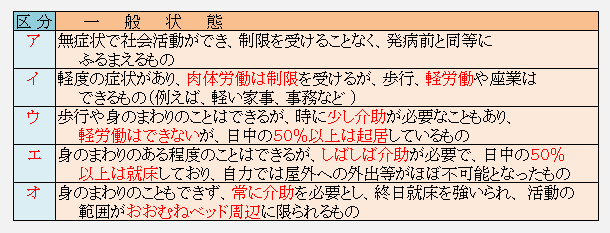

その「⑫一般状態区分表」が強く影響を受けます。

- 一般状態区分表は次のようになっております。

- このことから、診断書の一般状態区分表の、

- 「ア」に◯が付いた方 →

障害の程度に該当しません。

- 「イ」に◯が付いた方 →

障害の程度が3級に該当する可能性があります。

- 「ウ」に◯が付いた方 →

障害の程度が2級、

または3級に該当する可能性があります。

- 「エ」に◯が付いた方 →

障害の程度が2級に該当する可能性があります。

- 「オ」に◯が付いた方 →

障害の程度が1級に該当する可能性があります。

- 障害認定基準の中には、「難病の認定に当たっては、

客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して

総合的に認定 するものとする。」と記載されています。

- このことから、ご本人が申し立てた「自覚症状」より、

主治医が書いた診断書の「他覚所見」が大きく影響します。

- また、難病については、障害認定の時期以降少なくとも

1年以上療養を必要とするものとなっています。

難病 の 初診日

障害年金を申請するためには、初診日における 保険料納付要件を満たしていることを

証明しなければなりません。

難病の場合は、初診日が

証明できなく、お困りの方が多いです。

- 初診日はいつになるのか

- 初診日とは、障害の原因となる傷病で 初めて病院に行った日となりますが、難病の場合は、

必ずしも難病と診断された日とは限らず、難病の前に、 相当因果関係があると認められる傷病がある場合、

その傷病での最初に受診した日が初診日 となることもあります。

- たとえば、かぜの症状でA内科を受診された方が、長い期間かぜの症状が治らず、

その後大学病院を紹介され、そこで検査をしたら「難病」と診断されることがあります。

- この場合は、かぜでA内科を受診した日が初診日となることがあります。

- 初診日を間違えて障害年金の申請をすると、 初診日が特定できないため不支給となり、

再度、申請をやり直さなければなりません。

- 難病による障害年金申請の多くは、認定されると 申請日の翌月分から障害年金が支給されることになるため、

できるだけ早く、やり直しとならない申請をしたほうがいいです。

- 初診日が特定できたら、病歴・就労状況等申立書の作成をすると同時に、

主治医に診断書の作成を依頼します。

- 初診日の証明は

- 初診日は、難病

の原因疾患で最初に受診した病院で、受診状況等証明書 を書いてもらうことで証明します。

- 受診状況等証明書に、「紹介状あり」、「A病院より転院」などの記載があれば、

初診日の証明とはなりませんので注意が必要です。

- 受診状況等証明書は、

初診の病院が診断書をいただく病院と異なる場合に必要となり、

1番目の病院で何かの理由で書いてもらえない場合は2番目の病院で、

2番目の病院でも書いてもらえない場合は3番目の病院で、・・・・・というように、

どこかの病院で書いてもらわなければなりません。

- 難病の場合は、発病しても急激に悪化しないため、 治療期間が長くなるという特徴があり、

仕事ができなく休職するようになり、障害年金の申請をしようと思っても、

- 初診日がいつなのかわからない

- 初診の病院がどこかわからない

- 初診の病院がつぶれている

- 当時のカルテは廃棄されている

などの問題が出てくる場合があります。

- このような場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談したほうが確実かと思います。

- 相当因果関係による初診日

- 障害の傷病前に、相当因果関係 があると認められる傷病があった場合は、

前の傷病で初めて医師の診察を受けた日が 初診日となります。

- 難病はその症状が複雑多岐にわたるため、

相当因果関係がある傷病なのかがわかりにくいです。

- 難病で障害年金を申請するには、いろいろな注意が必要となります。

- 初診日と障害年金

- 初診日に国民年金に加入していた場合で、

障害等級の障害2級以上に該当すると、 障害基礎年金が支給されます。

(主婦、自営業者、フリーター、学生など)

- 初診日に厚生年金に加入していた場合、

障害等級の障害3級以上に該当すると、 障害厚生年金が支給されます。

(サラリーマン、公務員の方など)

- 初診日に厚生年金に加入していた方が難病にかかり、障害2級以上に該当した場合は、

障害基礎年金と障害厚生年金が支給されることになります。

難病 と 診断書

障害年金の障害等級の判定は、難病の場合、

主治医が作成した診断書 の記載内容が一番大きく影響します。

- 診断書の様式

- 障害年金を申請する場合の診断書用紙の様式は、

「眼の障害用」、「聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用」、

「肢体の障害用」、「精神の障害用」、「呼吸器疾患の障害用」、「循環器疾患の障害用」、

「腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用」、「血液・造血器、その他の障害用」

の8種類があります。

- 難病の症状にあった診断書を選び、それを使用します。たとえば、

- パーキンソン病の場合は、「肢体の障害用」の診断書

- サルコイドーシスの場合は、「呼吸器疾患の障害用」の診断書

- うっ血型心筋症の場合は、「循環器疾患の障害用」の診断書

- しかし、症状にあった診断書が見当たらない場合は、「その他の障害用」の診断書を使用します。

難病専用の診断書はありません。

- また、複数の部位に障害が生じている場合は、併合認定の可能性もあるため、複数の診断書を同時に提出することもあります。

- 診断書の記載内容

- 障害年金の障害等級の判定において、難病の場合は、客観的な検査数値が多種多様で、

障害の程度を決められないこともあり、多くの場合、主治医が作成した 診断書の

「一般状態区分表」欄の

「ア」「イ」

「ウ」「エ」

「オ」のどれに◯が付くかが一番影響します。

- 主治医にここをどう評価してもらうか、非常に重要なポイントです。

- 次に重要となるのが、「他覚所見」欄に記載してもらった内容です。

- 「他覚所見」欄には、たとえば、疲れやすい、活動性の低下、発熱が多い、身体衰弱が激しい、

食欲低下、倦怠感、痛み、しびれ、感覚麻痺、貧血、下痢、嘔吐・・・・・

などを記載してもらったほうがいいです。

- このため、主治医にどのような症状があり、

日常生活や就労にどのような影響がでているのかを伝え、

真実に基づいた診断書を記載してもらう努力が必要となります。

- 難病により、日常生活がどれだけ制限されているか、就労がどれだけ制限されているかが、

認定のポイントとなりますが、認定の時期以後少なくとも 1年以上

それが続くかどうかも判断基準となるため、該当していれば

治療期間は長くなると思われるなどを診断書に記入してもらいます。

- 主治医への診断書の依頼

- 初診日における 保険料納付要件を満たしていることを確認したあと、

難病で障害年金の受給が可能であるかもしれないと思われる方は、

主治医に障害年金の申請を希望していることを伝え、相談してみることを薦めます。

- 特に、自宅療養をしている方は、

病状が重いということですから、障害等級に該当する可能性が高いです。

- 一般的にはお忙しい主治医は患者さんのすべてを把握していることは難しいと思われるため、

診断書にもれなく記載してもらうには、

現在の日常生活や就労の状況と自覚症状を、

詳しく具体的に伝えることが重要となります。

- 日常生活や就労の状況について、主治医と十分に話ができている方は少ないことから、

当相談室では、あなたから聞き込みを行ない、主治医にこれらを伝える お手伝いもしております。

- 障害年金の申請では、主治医にお仕事や日常生活で制限を受けることを

理解してもらうことが、最も重要となります。

- 「難病」で診断書を書いてもらえない場合

- 主治医が診断書を書いてくれない場合は、

何かの理由があると思われます。 その理由を聞き出し、主治医に、

仕事を時々休まなければならないこと、家事や育児ができないこと

を理解してもらう努力が必要かと思われます。

- 障害年金の申請では、患者さまと主治医の信頼関係 が重要となり、信頼関係がなければ、主治医から書いてもらった診断書は、

障害等級に該当しないという結果になる可能性が高いのです。

「難病」の障害年金申請の注意点

難病で障害年金を申請するには、 受診状況等証明書、診断書、 病歴・就労状況等申立書など、

いろいろな書類を揃えなければなりません。

- 病歴・就労状況等申立書について

- 難病の障害認定では、診断書 の内容が一番重要視されますが、診断書の次に重要な書類が、

障害年金の申請者が自ら作成する病歴・就労状況等申立書 です。

- 病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの

受診状況に加え、日常生活の状況や 就労の状況を具体的に記載するものです。

- 日常生活や就労に「どのような支障がでている」かについて、

診断書では伝えきれないことを記載できる重要な書類なので、

ポイントをおさえて簡潔に書くことが必要です。また、自覚症状も忘れずに記入します。

- 転院をした場合にはその理由 (引越しのため、主治医に不信感を持ったなど)について、

受診しなかった期間もその理由 (経済的に受診できなかった、自覚症状がなかったなど) について記載します。

- 難病の手術や治療などで、入院期間や 休職期間がある場合は、

病歴・就労状況等申立書に必ず記載したほうがよいです。

入院期間や休職期間は、非常に重い状態なので、それが考慮されます。

- 障害年金の審査においては、主治医の作成した診断書と、申請者が記載した

病歴・就労状況等申立書の整合性 も重要視されますので注意が必要です。

- 就労について

- 難病の場合は、 就労の可否が障害認定に強く反映されます。

- 普通に就労している場合には障害等級に認定されませんが、 労働が制限を受けるものは、 障害3級に認定されることになるため、

次の点が考慮されます。

- お仕事を休まれている

- 勤務日数が少なくなっているか、勤務時間が短くなっている

- 就労するために、職場で援助を受けている

- 以前のお仕事ができなく、簡単なお仕事に転職した

- 就労しているからといって不支給とはなりませんが、

診断書や病歴・就労状況等申立書に労働が制限を受けるもの を詳細に記載することが重要となります。

- 遡及の申請について

- 障害年金の申請方法のひとつに、 障害認定日の申請(遡及の申請)があります。

- 障害認定日(初診日から1年6月)から現在まで、

障害等級に該当する症状が継続していた場合は、障害認定日に

遡り障害年金を申請することができます。

- 遡及の申請が認定されると、

過去の分の障害年金も支給されることになります。

- 難病で遡及の申請を行なう場合の診断書は、 障害認定日(始め)の診断書と 申請日(終り) の診断書の2枚を提出することになります。

- 始めと終りの障害状態は医師が証明することになりますが、

症状の継続性を証明するために病歴・就労状況等申立書 が重要となります。

- 病歴・就労状況等申立書に、

遡及の期間は病院への受診が継続しており、

病状も変わらないことを素直に記載しなければなりません。

- 遡及の期間に受診期間の空白がある場合は、

一般的には「病状が改善していた」と判定されますので、

空白の期間も病状が変わらなかった場合はその旨を記載し、受診しなかった理由 (体調不良のため病院へ行けなかった、など) も記入することが必要となります。

- 障害年金の更新手続き

- 難病のような疾病の場合は 有期認定といい、原則として、1~5年おきに障害年金の 更新の手続きが必要となります。

- その更新の際に、障害の程度が軽くなったと判断されて、障害年金が 支給停止となることがありますが、

障害年金の権利はなくならないため、65歳

になるまでに再び障害の程度が重くなり障害等級に該当したときは、

障害年金の受給が可能となります。

- 障害年金と傷病手当金

- 健康保険の被保険者が、療養のため労務に服せないときは、

原則として1年6月間、

健康保険から傷病手当金が支給されます。

- 傷病手当金は、ほぼ、毎月の給料の2/3となりますが、

障害年金を受給した場合や、給与を受けた場合には支給調整されます。

- 一般的には、障害年金より傷病手当金のほうが支給額が多いため、難病

の療養のため仕事ができなかった場合は、

その期間は傷病手当金を受給したほうがよいです。

- ただし、傷病手当金の支給は1年6月間なので、 傷病手当金を受給しながら 障害年金の申請を済ませておくことをお勧めします。

障害年金は、申請の準備開始から支給を受けるまでが6月以上はかかります。

- 傷病手当金の注意点としては、退職前に傷病手当金の支給を受けていた方は、

一定の条件を満たせば退職後も引続き受給ができるので、

退職前に傷病手当金の手続きを済ませておくことが重要です。

- また、難病の治療のため会社を退職した場合は、 失業保険は支給されません。

失業保険は、働きたい意志があるのに職場が見つからないときに、

就職活動をしていることを条件に支給される制度なのです。

- その他

- ある程度治療しても治らないような障害のみを、

障害年金の対象者とするという考え方により、障害年金が申請できるのは、 初診日から1年6月 経過していることが必要となります。

- 1年6月経過しなくても申請ができる傷病もありますが、難病の場合は

1年6月経過していることが必要です。

- 難病による障害年金申請の多くは、申請日の申請(事後重症の申請)と言われる方法となり、認定されると申請日の翌月分 から障害年金が支給されることになります。

- このため、できるだけ早く障害年金の申請を済ませることがお得になります。

また、申請日の申請は65歳になると申請することができないので注意が必要です。

- 難病による障害年金の申請には、

初診日を証明をするための 受診状況等証明書を依頼したり、 病歴・就労状況等申立書を記載したり・・・・・と、

かなりの時間と労力が必要です。

- また、診断書を書いてもらうため、主治医とのやりとりに、

ちょっとしたコツが必要です。

このコツをつかめないまま申請して、不支給となる場合もあります。

- 当相談室は、難病に特化した障害年金の ご相談を無料でおこなっております。

- 私はパーキンソン病で仕事を休みがちであるが、障害年金を申請するのに何をしたらいいのか ?

- 下垂体機能障害で治療を受けているが、初診の病院が分からない ?

- Aさんは、クローン病でお仕事が充分にできないため、いつも助けているが、

障害年金の受給資格があるのかしら ?

- どのようなことでもかまいませんので、お気軽にお電話 でご相談ください。

- お電話は、 090 - 2731 - 4084 となります。

▲ このページの先頭へ

|