「ひきこもり」と 障害年金 SOS

障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)は、 ひきこもりによる

障害年金申請のご相談について、

「何回でも、何時間でも、無料で」お受けしています。

- ここでは、ひきこもりによる障害年金の申請について、 ポイントと注意点 を解説します。

- 近年、いろいろな理由から「ひきこもり」となる方が多いです。

- 長期間のひきこもり生活をする中で、精神疾患を発症するケースもあり、

お子さんが「病気のせいで働くことができない」「収入がなくて将来が不安」

といった声を親御さんから聞くことがあります。

- 内閣府の調査によると、40~64歳の中高年世代における ひきこもりは全国に60万人強 とのことです。

また、15~39歳のひきこもりは、54万人といわれており、

合計で110万人を超えることになります。

- 親が80代、子どもが働かないまま50代になってしまい、将来の生活が困窮してしまう 8050 問題に直面する家庭が増えています。

- ひきこもりのお子さんの生活を維持するため障害年金 という選択肢も考えられます。

- 障害基礎年金の2級が認定されると、月額「6万8千円」、

さらに、障害年金生活者支援給付金が月額「5千円あまり」、

合わせて月額「7万3千円あまり」の支給が可能となります。

- ただし、障害年金は病気やけがの方に支給されるものです。

ひきこもりは病名ではないため、単に「ひきこもり」というだけでは、

障害年金の受給は不可能です。

- ひきこもりでも、一定の病名が付き 日常生活やお仕事が制限されている場合は、

障害年金の受給が可能となります。

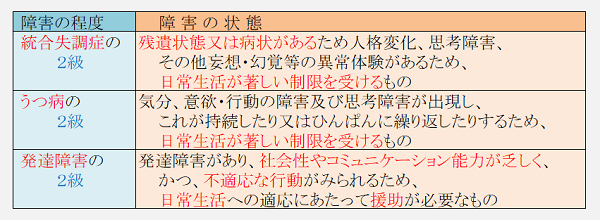

「ひきこもり」の 障害認定基準

ひきこもりは病名ではありませんので「ひきこもり」の 障害認定基準はありません。

しかし、ひきこもりの約95%が何らかの精神疾患を患っているとの調査もあり、 統合失調症、うつ病、 発達障害の病名が付く方が多いです。

- ここでは、ひきこもりで一番多いと言われている 統合失調症、うつ病、 発達障害の 障害認定基準 を紹介します。

- ひきこもりで統合失調症などの方は、この認定基準で評価を受けます。

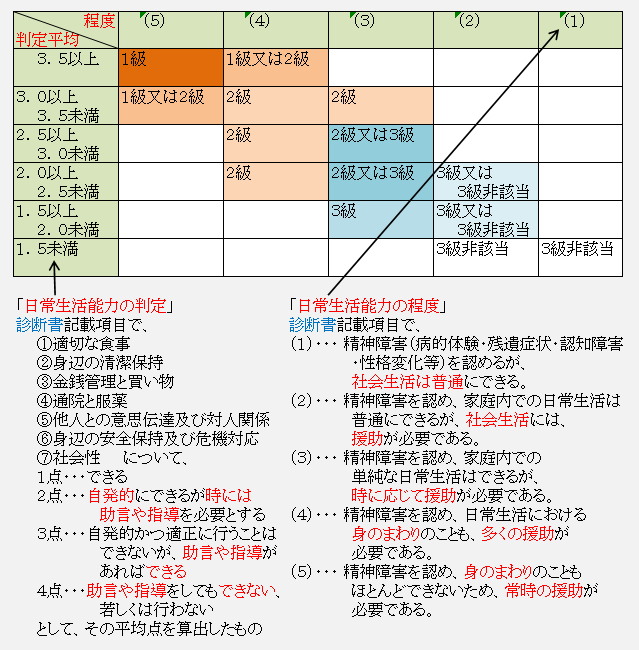

- 平成28年9月に、精神の障害に係る等級判定ガイドライン が発表されました。

- それによると、統合失調症などの精神疾患の 障害等級の目安は次のように記載されております。

- 統合失調症などの精神疾患の 障害の程度のおおまかな目安は、

- 「1級」は、

身の周りのことはかろうじてできるが、統合失調症などで

日常生活が介助を受けなければできないほどの状態 (生活がおおむねベット周辺)

- 「2級」は、

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、統合失調症などで

日常生活での不自由が多く、就業がかなり難しい状態 (生活がおおむね家屋内)

- 「3級」は、

日常生活にはほとんど支障はないが、統合失調症などで

仕事に就けても、仕事の内容や就労時間に制限を受ける状態 (軽作業または週3日労働)

となります。

- 一般的には、就労できる時間やその内容が 制限される人は、 原則3級に該当します。

- 統合失調症などの精神疾患は多種であり、

その症状は同一原因であっても複雑です。

- したがって、障害の認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、

その原因及び経過も考慮されます。

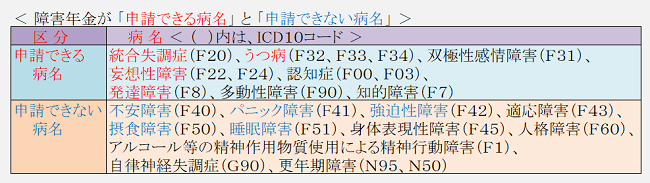

申請できる病名と申請できない病名

ひきこもりによる精神疾患で障害年金を申請する場合でも、

障害年金を申請できる病名と 申請できない病名があります。

- 申請できない病名だけがついた場合は、その症状が長期間持続し、

一見重症なものであっても、障害年金として認定されることはありません。

- 神経症(不安・パニック・強迫・適応障害)は、申請できない病名となりますので注意が必要です。

- 申請できない病名がついている方は、

その病名に加え、申請できる病名の病態がある場合に、

はじめて障害年金の申請対象となります。

- 精神疾患の病名は複雑で微妙です。

主治医が変わることで病名が変わることは多々あります。

- このため、申請できない病名がついている方は、

セカンドオピニオンとして他の医師に診てもらうことも検討に値します。

- あくまでも「ひきこもり」の原因となっている病気を治すことが先決ですが、

主治医が変わったことで病名が変わり、障害年金を受給されたケースもあります。

- ひきこもりで外に出れない方は、ほとんどの場合がその病名は 統合失調症(申請できる病名のひとつ) であると言っている精神科医もおります。

「ひきこもり」の初診日

障害年金を申請するためには、初診日における 保険料納付要件を満たしていることを

証明しなければなりません。

ひきこもりの場合は初診日が

証明できなく、当相談室にご相談される方が多くいます。

- 初診日はいつになるのか

- 初診日とは、障害の原因となる傷病で 初めて病院に行った日となりますが、 ひきこもりの場合は、必ずしも「ひきこもり」の原因となる

病気と診断された日とは限らず、その病気などの前に、 相当因果関係があると認められる傷病がある場合、

その傷病での最初に受診した日が初診日 となることもあります。

- 申請できない病名であっても、 申請できる病名と因果関係が認められる場合は、 初診日となることもあります。

- 相当因果関係のある前の傷病がなくても、食欲不振、頭痛などで、内科の診察日が

初診日となることもあります。

- 初診日を間違えて障害年金の申請をすると、 初診日が特定できないため不支給となり、

再度、申請をやり直さなければなりません。

- ひきこもりによる障害年金申請の多くは、認定されると申請日の翌月分 から障害年金が支給されることになるため、できるだけ早く、

やり直しとならない申請をしたほうがいいです。

- 初診日が特定できたら、病歴・就労状況等申立書の作成をすると同時に、

主治医に診断書の作成を依頼します。

- 初診日の証明は

- 初診日は、 ひきこもりの原因疾患で最初に受診した病院で、 受診状況等証明書を書いてもらうことで証明します。

- 受診状況等証明書に、「紹介状あり」、「A病院より転院」などの記載があれば、

初診日の証明とはなりませんので注意が必要です。

- 受診状況等証明書は、

初診の病院が「診断書」をいただく病院と異なる場合に必要となり、

1番目の病院で何かの理由で書いてもらえない場合は2番目の病院で、

2番目の病院でも書いてもらえない場合は3番目の病院で、

・・・・・というように、 どこかの病院で書いてもらわなければなりません。

- ひきこもりの場合は、自宅に閉じこもることにより発病することが多く、発病しても急激に悪化しないため、 治療期間が長くなるという特徴があります。

- お子さんの将来の生活が不安になり、障害年金の申請をしようと思っても、

- 初診日がいつなのかわからない

- 初診の病院がどこかわからない

- 初診の病院がつぶれている

- 当時のカルテは廃棄されている

などの問題が出てくる場合があります。

- このような場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談したほうが確実かと思います。

- 相当因果関係による初診日

- 障害の傷病前に、相当因果関係 があると認められる傷病があった場合は、前の傷病で初めて医師の診察を受けた日が 初診日となります。

- 統合失調症では、

不安神経症、強迫神経症、適応障害、人格障害や、脳血管疾患は、

両者の期間が長いものでも、相当因果関係があるものとされ、 初診日が変わってきます。

- ひきこもりで障害年金を申請するには、いろいろな注意が必要となります。

- 初診日と障害年金

- 初診日に国民年金に加入していた場合で、

障害等級の障害2級以上に該当すると、 障害基礎年金が支給されます。 (主婦、自営業者、フリーター、学生など)

- 初診日に厚生年金に加入していた場合、

障害等級の障害3級以上に該当すると、 障害厚生年金が支給されます。 (サラリーマン、公務員の方など)

- 初診日に厚生年金に加入していた方が「ひきこもり」になり、

障害2級以上に該当した場合は、

障害基礎年金と障害厚生年金が支給されることになります。

「ひきこもり」と診断書

障害年金の障害等級の判定は、精神疾患の場合、

主治医が作成した診断書の記載内容が

一番大きく影響します。

- 診断書の記載内容

- 障害年金を申請する場合の診断書用紙の様式は8種類ありますが、 精神疾患の場合は、精神の障害用 の診断書を主治医に記載してもらいます。

- 障害等級の判定は、精神疾患の場合、

客観的な検査数値で障害の程度を判断できないこともあり、主治医が作成した診断書

の「⑩障害の状態」欄の日常生活能力の判定と 日常生活能力の程度の記載がかなり重要となります。

- 診断書の日常生活能力の判定は、「適切な食事」

「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」

「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」からなり、

どれだけ詳細に日常生活でご家族などの援助 が必要かを記載してもらえるかがポイントとなります。

- 主治医にどのような症状があり、日常生活や就労にどのような影響がでているのかを伝え、

真実に基づいた診断書を記載してもらうことが重要です。

- また、精神疾患で、今後も同じような症状が続くのかどうかも判定に影響します。

- 主治医への診断書の依頼

- 初診日における 保険料納付要件を満たしていることを確認したあと、

ひきこもりで障害年金の受給が可能であるかもしれないと思われる方(親御さん)は、

主治医に障害年金の申請を希望していることを伝え、相談してみることを勧めます。

- ひきこもりの原因となっている病気で、

自宅や自室から出られない方は、

病状が重いということですから、障害等級に該当する可能性が高いです。

- 一般的にはお忙しい主治医は患者さんのすべてを把握していることは難しいと思われるため、

診断書にもれなく記載してもらうには、

現在の日常生活能力の状況などを、

詳しく具体的に伝えることが重要です。

- 診断書に記載すべき日常生活の状況について、

主治医と十分に話ができている方は少ないことから、当相談室では、

患者さん(親御さん)から聞き込みを行ない、主治医にこれらを伝える お手伝いもしております。

- 障害年金の申請では、主治医に日常生活能力を理解してもらうことが重要となります。

- ひきこもりで診断書を書いてもらえない場合

- 主治医が診断書を書いてくれない場合は、

何かの理由があると思われます。

- その理由を聞き出し、主治医に、お子さんの日常生活の面倒を見ることが大変なこと、

お子さんの将来の生活が不安なこと

を理解してもらう努力が必要かと思います。

- 障害年金の申請では、お子さん・親御さんと主治医の信頼関係 が重要となり、信頼関係がなければ、主治医から書いてもらった診断書は、

障害等級に該当しないという結果になる可能性が高いのです。

「ひきこもり」の障害年金申請の注意点

ひきこもりで障害年金を申請するには、 受診状況等証明書、診断書、 病歴・就労状況等申立書など、

いろいろな書類を揃えなければなりません。

- 病歴・就労状況等申立書について

- ひきこもりの障害認定では、 診断書の内容が一番重要視されますが、

診断書の次に重要な書類が、障害年金の申請者が自ら作成する 病歴・就労状況等申立書です。

- 病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの

受診状況に加え、日常生活の状況や 就労の状況を具体的に記載するものです。

- 日常生活に「どのような支障がでているか」

「どのような援助が必要なのか」について、

診断書では伝えきれないことを記載できる重要な書類なので、

ポイントをおさえて簡潔に記載することが必要となります。

- 転院をした場合にはその理由 (主治医に不信感を持った、引越しのため、など)について、

受診しなかった期間もその理由 (経済的に受診できなかった、体調が悪く通院できなかった、など) について記載します。

- ひきこもりの原因となった病気で入院期間がある場合は、

病歴・就労状況等申立書に必ず記載したほうがよいです。

入院期間は、非常に重い状態なので、それが考慮されます。

- 障害年金の審査においては、主治医の作成した診断書と、申請者が記載した

病歴・就労状況等申立書の整合性 も重要視されますので注意が必要です。

- 就労について

- ひきこもりの方でも、就労の意欲を持ち、何か自分に適したお仕事がないのかと、

関心を持たれているケースもあります。

- ひきこもりなどの精神疾患の場合は、 就労の可否が障害認定に強く反映されます。

- 一般企業に、一般雇用で、週5日、普通に就労できている場合には、

障害等級2級に認定されることは難しいです。

- 障害者雇用制度や 就労系障害福祉サービス (就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援)による就労については、

週5日の就労ができている場合でも、障害等級2級

に認定される可能性はあります。

- 就労しているからといって 2級に該当しないとはなりませんが、

診断書や病歴・就労状況等申立書に労働が制限を受けるもの を詳細に記載することが重要となります。

- 遡及の申請について

- 障害年金の申請方法のひとつに、 障害認定日の申請(遡及の申請)があります。

- 障害認定日(初診日から1年6月)から現在まで、

障害等級に該当する症状が継続していた場合は、

障害認定日に遡り障害年金を申請することができます。

- 遡及の申請が認定されると、

過去の分の障害年金も支給されることになります。

- ひきこもりの原因となる病気で遡及の申請を行なう場合の診断書は、 障害認定日(始め)の診断書と 申請日(終り) の診断書の2枚を提出することになります。

- 始めと終りの障害状態は医師が証明することになりますが、

症状の継続性を証明するために病歴・就労状況等申立書 が重要となります。

- 病歴・就労状況等申立書に、遡及の期間は

病院の受診が継続しており、病状が変わらないことを素直に記載しなければなりません。

- 遡及の期間に受診期間の空白がある場合は、

一般的には「病状が改善していた」と判定されますので、

空白の期間も病状が変わらなかった場合はその旨を記載し、受診しなかった理由 (体調不良のため病院へ行けなかった など) も記入することが必要となります。

- 障害年金の更新手続きについて

- 統合失調症 のような精神疾患の場合は有期認定といい、原則として、

1~5年おきに障害年金の更新の手続きが必要となります。

- その更新の際に、障害の程度が軽くなったと判断されて、障害年金が 支給停止となることがありますが、

障害年金の権利はなくならないため、

65歳になるまでに再び障害の程度が重くなり障害等級に該当したときは、

障害年金の受給が可能となります。

- 障害年金と傷病手当金

- お仕事をされていて人間関係につまずき、

会社に行けなくなり自宅に閉じこもるケースもあり、

このときは傷病手当金の対象となります。

- 健康保険の被保険者が、療養のため労務に服せないときは、

原則として1年6月間、

健康保険から傷病手当金が支給されます。

- 傷病手当金は、ほぼ、毎月の給料の2/3となりますが、

障害年金を受給した場合や、給与を受けた場合には支給調整されます。

- 一般的には、障害年金より傷病手当金のほうが支給額が多いため、

ひきこもりとなり仕事ができなかった場合は、

その期間、傷病手当金を受給したほうがよいです。

- ただし、傷病手当金の支給は1年6月間なので、 傷病手当金を受給しながら 障害年金の申請を済ませておくことをお勧めします。

障害年金は、申請の準備開始から支給を受けるまでが6月以上はかかります。

- 傷病手当金の注意点としては、退職前に傷病手当金の支給を受けていた方は、

一定の条件を満たせば退職後も引続き受給ができるので、

退職前に傷病手当金の手続きを済ませておくことが重要です。

- その他

- ある程度治療しても治らないような障害のみを、

障害年金の対象者とするという考え方により、障害年金が申請できるのは、 初診日から1年6月 経過していることが必要となります。

- 1年6月経過しなくても申請ができる傷病もありますが、精神疾患の場合は

1年6月経過していることが必要です。

- 精神疾患による障害年金申請の多くは、申請日の申請(事後重症の申請) と言われる方法となり、認定されると申請日の翌月分 から障害年金が支給されることになります。

- このため、できるだけ早く障害年金の申請を済ませることがお得になります。

また、申請日の申請は65歳になると申請することができないので注意が必要です。

病院に行かない「ひきこもり」のお子さま

障害年金を申請するためには診断書が必要です。

しかしひきこもりの方は、自分が病気であるという認識が薄く、

通院されていないことがあります。

- 「ひきこもり」のお子さんが通院を拒否する場合

- 何かのきっかけで家庭に入りひきこもり生活となり、

それを続けるうちに精神疾患を発症し、必要な治療を受けていないことがあります。

- このようなお子さまは変化をきらい、診察を受けても何も解決しないと思い込み、

親御さんが受診を勧めても断ることが多いです。

- 親御さんも高齢になり、お子さんの将来が不安となり、

障害年金を検討される方がいます。

- ただ、障害年金を受給するには、最低限診断書 を入手する必要があります。

このために受診が必要になります。

- ひきこもりの方は、条件さえ満足すれば障害年金の認定を受けることは

難しいことではありません。

- 自分たち(親御さん)が亡くなったときを考え、

お子さんと相談して受診の説得をすることが必要です。

- お子さんの受診を説得することができない場合は、

保健所などで相談し、訪問診療をしてくれる精神科医を探してきてもらいましょう。

- 初めて医者にかかる前の注意事項

- ひきこもりの原因となる病気で、

これから初めて医者にかかる場合は、

かかった日が障害年金の初診日となります。

- 障害年金を受給するための要件のひとつに保険料納付要件があります。

- 保険料納付要件は、初診日の前日に

① または ② を満足していること となっています。

- ① 初診日の前々月までの2/3以上の期間が、 保険料納付済期間か 保険料免除期間となっていること

- ② 初診日の前々月までの 1年間、

保険料の未納期間がないこと

- お子さまが、今から初めて医者にかかる場合は、

上記①または②が満足されるかどうかを確認するのが重要です。

- いずれも初診日の前日にこの要件を満足する必要があるので、

初めて医者にかかる方は、この要件を満足させてから医者にかからなくては、

障害年金の申請ができないことになります。

- ① ② ともに満足されていない方は、過去1年間 の保険料を納付し、②を満足した後で、初めて医者にかかることをお勧めします。

- 初めて医者にかかってから1年6月後に申請が可能

- 障害年金を受給するための要件のもうひとつに 障害認定日要件があります。

- 障害認定日要件とは、初診日 から1年6月を経過した日に障害状態にあること

となっています。

- 初めて医師にかかったときに、いかに「ひきこもり」の期間が長くて、

申請できる病名の症状が続き、一見重症なお子さんであっても、 初診日から1年6月 経過しないと障害年金を申請することができません。

- ひきこもりのお子さんが受診することにより

申請できる病名が付き、1年6月より前に初診日がある場合は、

診断書を入手することにより他の書類を揃えれば

すぐにでも障害年金を申請することができます。

- その他

- ひきこもりの誰もが、

障害年金の対象になるとは限りません。

- ひきこもりのお子さんの中には、 申請できる病名をかかえているケースも見受けられます。

- しかし、閉鎖的な生活で、情報も限られていることが多く、

障害年金の対象になることに気づけない親御さんもいるのではないかと思います。

- お子さんが働いて収入を得ることが難しい状況の場合は、

選択肢の一つとして障害年金の申請を検討してみる価値はあると思います。

- 親御さんが動けなくなったときに、お子さんが困らないように、

親御さんの元気なうちに最低限できる対策は打っておく必要があると思います。

- ただ、障害年金を受給するには、 初診日、保険料納付要件、 診断書、病歴・就労状況等申立書 などのたくさんのハードルを超える必要があります。

- ひきこもりの障害年金の申請には、 初診日を証明をするための 受診状況等証明書を依頼したり、 病歴・就労状況等申立書を記載したり・・・・・等など、

かなりの時間と労力が必要です。

- また、診断書を書いてもらうため、主治医とのやりとりに、

ちょっとしたコツが必要です。

このコツをつかめないまま申請して、不支給となる場合もあります。

- 当相談室は、ひきこもりに特化した障害年金の ご相談を無料でおこなっております。

- 私は「ひきこもり」の子どもを持っているが、障害年金の受給が可能なのか、

予備診断してもらいたいが ?

- 私の子どもは長年「ひきこもり」で治療を受けており、

強迫神経症(申請できない病名)とのことなのだが、

どうしたらいいのか ?

- 「ひきこもり」の子どもが受診を拒否しているが、

受診できるように手伝ってもらいたいのだが ?

- 私は長い期間受診を中断して「ひきこもり」生活を続けているため、

病状が悪化しているように思うが、障害年金の申請は可能なのか ?

- どのようなことでもかまいませんので、お気軽にお電話 でご相談ください。

- お電話は、 090 - 2731 - 4084 となります。

▲ このページの先頭へ

|