知的障害・発達障害と 障害年金 SOS

障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)は、 知的障害・発達障害による

障害年金申請のご相談について、

「何回でも、何時間でも、無料で」お受けしています。

- ここでは、知的障害・発達障害による障害年金の申請について、 ポイントと注意点 を解説します。

- 知的障害は、金銭管理・読み書き・計算など、日常生活や就業上で頭脳を使う

知的行動に支障がある状態にあるものをいいます。

- また、発達障害は、身体や、言語、行動、学習に

不全を抱えた状態にあるものをいいます。

- 発達障害には、自閉症、アスペルガー症候群、トゥレット症候群などの広汎性発達障害、

注意欠如多動性障害、学習障害などがあります。

- 知的障害・発達障害は、ヒトの発達期から現われることが多いです。

- 障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)の受給者は、

全体で200万人強いますが、その中で、 知的障害で障害年金を受給している者の割合は

23%と非常に多いです。

また、発達障害で受給される方も多いです。

- 知的障害・発達障害でも、 お仕事や日常生活が制限されている場合は、

障害年金の受給が可能となります。

知的障害・発達障害の 障害認定基準

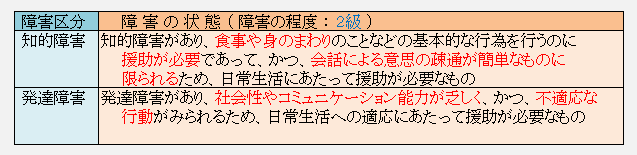

知的障害・発達障害の場合は、

障害の程度が2級で認定を受ける場合がほとんどのため、

2級を中心に障害認定基準を解説します。

障害の状態が該当すると思われる場合は、専門家にご相談 することを薦めます。

- 知的障害・発達障害の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により 総合的に認定され、 障害認定基準(2級)は次のようになっております。

- 知的障害の認定に当たっては、

知能指数のみに着目することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して

総合的に判断されます。

- 発達障害については、たとえ知能指数が高くても、

社会行動やコミュニケーション能力の障害により 対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、

日常生活に著しい制限を受けているのかどうかに着目して認定が行なわれます。

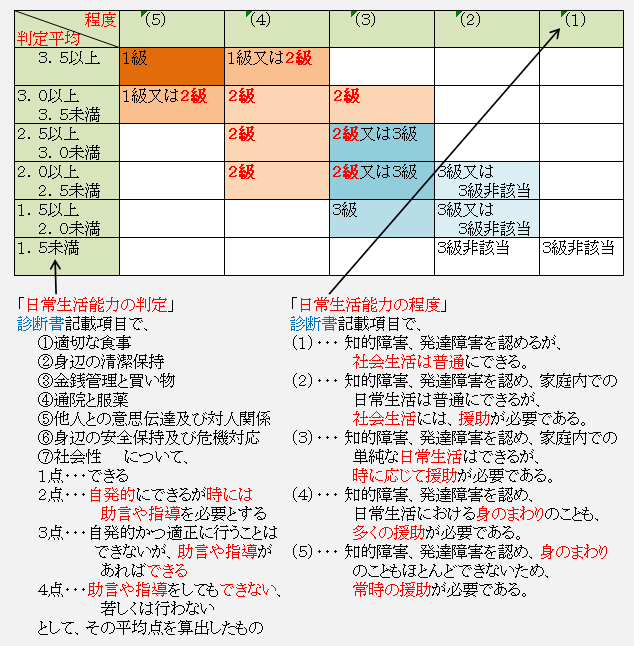

- 平成28年9月に、精神の障害に係る等級判定ガイドライン が発表されました。

- それによると、知的障害・発達障害の 障害等級の目安は次のように記載されております。

- 知的障害・発達障害ともに、診断書の日常生活能力の程度、 日常生活能力の判定が重要視され、 2級の認定を受けるには、 日常生活能力の程度で

「(3)・・・、

日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」

または「(4)・・・、

身のまわりののことも多くの援助が必要である。」

の診断結果を受ける必要があります。

- 知的障害・発達障害ともに、日常生活能力の判定に当たっては、

身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

- 知的障害・発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、

併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

- 雇用契約により一般就労をしている者でも、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、

その療養状況が考慮されます。

- すなわち、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

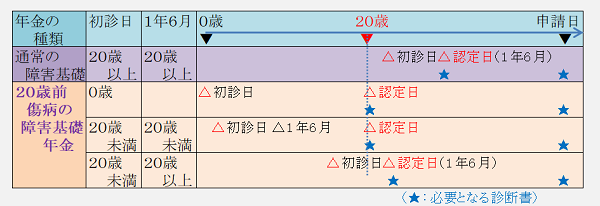

知的障害、発達障害の初診日

障害年金を申請するためには、初診日における 保険料納付要件を満たしていることを

証明しなければなりません。

初診日については、 知的障害の場合と発達障害 の場合は、扱いが異なりますので注意が必要となります。

- 初診日はいつになるのか

- 初診日とは、障害の原因となる傷病で 初めて病院に行った日となりますが、 知的障害の場合は、知的障害で初めて病院に行った日

ではなく、先天性の病気と判断されるため、出生日が 初診日となります。

- 発達障害の場合は、発達障害で

初めて病院に行った日が初診日となります。

- 発達障害の場合は、必ずしも発達障害と診断された日とは限らず、

発達障害の前に、相当因果関係 があると認められる傷病がある場合は、その傷病で最初に受診した日が 初診日となることもあります。

- 例えば、睡眠障害やうつ状態と診断された数年後に発達障害

と診断されることがあり、この場合は睡眠障害やうつ状態が初診日となります。

- 広汎性発達障害(自閉症性障害、アスペルガー障害)は、

医学的には先天性であるとされていますが、20歳前には受診せず、

20歳以降に初めて病院に行った場合は、その日が初診日となります。

- 広汎性発達障害でも、知的障害を伴うものは、初診日が出生日となります。

- 初診日を間違えて障害年金の申請をすると、 初診日が特定できないため不支給となり、

再度、申請をやり直さなければなりません。

- 発達障害による障害年金申請の多くは、認定されると 申請日の翌月分から障害年金が支給されることになるため、

できるだけ早く、やり直しとならない申請をしたほうがいいです。

- 初診日が特定できたら、病歴・就労状況等申立書の作成をすると同時に、

主治医に診断書の作成を依頼します。

- 初診日の証明は

- 知的障害の初診日は、

出生日となるため、初診日の証明は必要ありません。

- 発達障害の初診日は、

発達障害の原因疾患で最初に受診した病院で、 受診状況等証明書を書いてもらうことで証明します。

- 受診状況等証明書に、「紹介状あり」、「A病院より転院」などの記載があれば、

初診日の証明とはなりませんので注意が必要です。

- 受診状況等証明書は、

初診の病院が診断書をいただく病院と異なる場合に必要となり、

1番目の病院で何かの理由で書いてもらえない場合は2番目の病院で、

2番目の病院でも書いてもらえない場合は3番目の病院で、・・・・・というように、

どこかの病院で書いてもらわなければなりません。

- 発達障害の場合は、発病しても急激に悪化しないため、 治療期間が長くなるという特徴があり、

仕事ができなく休職するようになり、障害年金の申請をしようと思っても、

- 初診日がいつなのかわからない

- 初診の病院がどこかわからない

- 初診の病院がつぶれている

- 当時のカルテは廃棄されている

などの問題が出てくる場合があります。

- このような場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談したほうが確実かと思います。

- 相当因果関係による初診日

- 障害の傷病前に、相当因果関係 があると認められる傷病があった場合は、前の傷病で初めて医師の診察を受けた日が 初診日となります。

- 知的障害・発達障害の後に他の精神疾患 が発症した場合や、他の精神疾患の後に知的障害・発達障害と診断された場合は、

次のように扱われます。

- うつ病や統合失調症であった者が 発達障害と診断されたり、 知的障害や発達障害 であった者がうつ病や統合失調症と診断された場合は、

診断名の変更や同一疾病とされ、前の傷病が初診日となります。

- 知的障害や発達障害で障害年金を申請するには、いろいろな注意が必要となります。

- 初診日と障害年金

- 初診日が20歳前や、

初診日に国民年金に加入していた場合で、

障害等級の障害2級以上に該当すると、 障害基礎年金が支給されます。

- 初診日に厚生年金に加入していた場合、

障害等級の障害3級以上に該当すると、 障害厚生年金が支給されます。

- 初診日に厚生年金に加入していた方が発達障害になり、 障害2級以上に該当した場合は、

障害基礎年金と障害厚生年金が支給されることになります。

- 知的障害の方は出生日が初診日となるため、

障害厚生年金が支給されることはありません。

知的障害、発達障害と診断書

障害年金の障害等級の判定は、 知的障害・発達障害の場合、

主治医が作成した診断書の記載内容が一番大きく影響します。

- 診断書の記載内容

- 障害年金を申請する場合の診断書用紙の様式は8種類ありますが、 知的障害・発達障害の場合は、 精神の障害用の診断書を主治医に記載してもらいます。

- 障害等級の判定は、知的障害・発達障害などの場合、

知能指数(IQ)などの検査数値が影響しますが、

それと並行して主治医が作成した診断書の「⑩障害の状態」欄の 日常生活能力の判定と 日常生活能力の程度の記載がかなり重要となります。

- 診断書の日常生活能力の判定は、「適切な食事」

「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」

「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」からなり、

日常生活でご家族などの援助 がどれだけ必要かを判定してもらえるかがポイントとなります。

- 主治医にどのような症状があり、日常生活や就労に

どのような影響がでているのか、

どのような援助が必要なのかを伝え、

真実に基づいた診断書を記載してもらうことが重要です。

- また、発達障害の場合は、

今後も同じような症状が続くのかどうかも判定に影響します。

- 主治医への診断書の依頼

- 初診日における 保険料納付要件 (知的障害の場合はこれが不要)を満たしていることを確認したあと、 知的障害・発達障害 で障害年金の受給が可能であるかもしれないと思われる方は、

主治医に障害年金の申請を希望していることを伝え、相談してみることを薦めます。

- 特に、知的障害・発達障害でお仕事ができない方や、 就労系障害福祉サービス (就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援) を受けられている方は障害等級2級 に該当する可能性が高いです。

- 一般的にはお忙しい主治医は患者さんのすべてを把握していることは難しいと思われるため、

診断書にもれなく記載してもらうには、

現在の日常生活能力の状況などを、

詳しく具体的に伝えることが重要となります。

- 診断書に記載すべき日常生活の状況について、

主治医と十分に話ができている方は少ないことから、当相談室では、

患者さま(ご家族)から聞き込みを行ない、主治医にこれらを伝える お手伝いもしております。

- 障害年金の申請では、主治医に日常生活能力

を理解してもらうことが、重要となります。

- このためには、患者さま(ご家族)と主治医の信頼関係

が必要となり、信頼関係がなければ、主治医から書いてもらった診断書は、

障害等級に該当しないという結果になる可能性が高いです。

知的障害、発達障害の申請の注意点

知的障害・発達障害で障害年金を申請するには、 受診状況等証明書、診断書、 病歴・就労状況等申立書など、

いろいろな書類を揃えなければなりません。

- 病歴・就労状況等申立書について

- 知的障害・発達障害の障害認定では、診断書 の内容が一番重要視されますが、診断書の次に重要な書類が、

障害年金の申請者が自ら作成する病歴・就労状況等申立書 です。

- 病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの受診状況に加え、 日常生活の状況や 就労の状況を具体的に記載するものですが、

知的障害・発達障害の場合は、出生から現在までの状況の記入が求められます。

- 日常生活や就労にどのような支障がでているか、 どのような援助が必要なのかについて、

診断書では伝えきれないことを記載できる重要な書類なので、

ポイントをおさえて簡潔に書くことが必要です。

- 転院をした場合にはその理由 (主治医に不信感を持った、引越しのため、など)について、

受診しなかった期間もその理由 (経済的に受診できなかった、体調が悪く通院できなかった、など) について記載します。

- 障害年金の審査においては、主治医の作成した診断書と、申請者が記載した

病歴・就労状況等申立書の整合性 も重要視されますので注意が必要です。

- 就労について

- 知的障害・発達障害などの精神疾患の場合は、 就労の可否が障害認定に強く反映されます。

- 一般企業に、一般雇用で、週5日、普通に就労できている場合には、

障害等級2級に認定されることは難しいです。

- 一般企業に就労している場合でも、

- 仕事の内容が、単純かつ反復的な業務しかできなければ、それが考慮されます。

- 他の従業員との意思疎通が困難である場合は、それが考慮されます。

- 就労上、臨機応変な対応が困難であることにより、常時の管理・指導が必要な場合は、

それが考慮されます。

- 就労の影響により、日常生活能力が著しく低下している場合は、

そのことが考慮されます。

- 障害者雇用制度や 就労系障害福祉サービス (就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援)による就労については、

週5日の就労ができている場合でも、障害等級2級に認定される可能性はあります。

- 就労しているからといって 2級に該当しないとはなりませんが、

診断書や病歴・就労状況等申立書に労働が制限を受けるもの を詳細に記載することが重要となります。

- 遡及の申請について

- 障害年金の申請方法のひとつに、 障害認定日の申請(遡及の申請)があります。

- 障害認定日(初診日から1年6月、

知的障害の場合は20歳)から現在まで、

障害等級に該当する症状が継続していた場合は、障害認定日に

遡り障害年金を申請することができます。

- 遡及の申請が認定されると、

過去の分の障害年金も支給されることになります。

- 知的障害・発達障害で遡及の申請を行なう場合の診断書は、 障害認定日(始め)の診断書と 申請日(終り) の診断書の2枚を提出することになります。

- 始めと終りの障害状態は医師が証明することになりますが、

症状の継続性を証明するために病歴・就労状況等申立書 が重要となります。

- 病歴・就労状況等申立書に、遡及の期間は

病院の受診が継続しており、障害の状態も変わらない

ことを素直に記載しなければなりません。

- 遡及の期間に受診期間の空白がある場合は、

一般的には障害の状態が改善していたと判定されますので、

空白の期間も病状が変わらなかった場合はその旨を記入することが必要となります。

- 障害年金の更新手続きについて

- 知的障害・発達障害 のような精神疾患の場合は有期認定といい、原則として、

1~5年おきに障害年金の更新の手続きが必要となります。

- その更新の際に、障害の程度が軽くなったと判断されて、障害年金が 支給停止となることがありますが、

障害年金の権利はなくならないため、65歳

になるまでに再び障害の程度が重くなり障害等級に該当したときは、

障害年金の受給が可能となります。

20歳前傷病の 障害基礎年金

障害年金は、初診日が20歳前にあるときは、 20歳前傷病の 障害基礎年金 を申請することになります。

- 20歳前の初診日と障害認定日について

- 初診日が20歳前にあるときで、

初診日から1年6月も20歳前の場合は、 障害認定日が 20歳の誕生日となります。

- この場合に障害認定日の申請(遡及の申請)を行なうときは、

20歳の診断書と、申請日直前の診断書が必要となります。

- すなわち遡及の申請を行なうためには、20歳前後に診察を受けていたことが条件になり、

診察を受けていなければ遡及の申請はできなく、申請日以降だけの障害年金の申請となります。

- 20歳前傷病の障害基礎年金は、保険料の納付要件(初診日の前々月までの2/3以上納付)

が求められませんが、年金受給者の前年所得に基づき、障害年金の支給制限が設けられております。

- 20歳前傷病の障害基礎年金の受給者の収入が約520万円(所得が約360万円)を超えると年金の支給が調整されます。

- 知的障害のお子さまがいらっしゃる方へ

- 障害年金は20歳になると申請することができますが、

知的障害のお子さまがいらっしゃる方の多くが障害年金の制度を知らないため、

お子さまが20歳到達後しばらくしてから申請をしようとしたとき、 20歳前後に診察を受けていなかったために、

この時の診断書が取れないことがあります。

- 20歳前後の診断書が取れない場合は、

20歳からの障害年金を申請できないことになり、

申請日からの年金申請だけを行なうことになります。

- 知的障害者の場合、普段の生活上、医療的なケアは特に必要がないことがあり、

定期的な通院をしていない場合があります。

- 20歳になって障害年金を申請しようと思って病院に行っても、診断書を作成してもらうには、

数回の通院が必要と言われることもあります。

- 20歳前後の診断書をもらうためには、 19歳になったら主治医を決めて定期的に

受診しておくことを勧めます。

- 知的障害と知能指数について

- 知的障害の認定に当たっては、

病院で検査する知能指数が影響します。

ただし、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して 総合的に判断されることになっています。

- 療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50未満)

の場合は、1級または2級の可能性が検討されます。

- 療育手帳の判定区分が軽度(知能指数がおおむね50~75)

の場合は、不適応行動等により

日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性が検討されます。

- 特別支援学級、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、

2級の可能性が検討されます。

- 発達障害のお子さまがいらっしゃる方へ

- 障害年金は20歳になると申請することができますが、初診日から1年6月経過していないと申請することができません。

- 発達障害の場合、初診日(初めて病院に行った日)の証明が必要になりますが、20歳前の初診日がはっきりしていないことがあります。

- このような方は、20歳になってすぐに障害年金を申請するには、その1年6月前に病院にかかっていることが必要となります。

- すなわち、お子さんが18歳(高校3年生)になり、一般企業の一般雇用が難しいと思ったら、病院に受診しておくことをお勧めします。

- お子さまが20歳になり、診断書をもらうために受診する際はご家族が付き添われると思いますが、この時に主治医の質問に答える内容が重要なポイントになります。

この内容次第で2級になったり、2級不支給になったりします。

- 知的障害・発達障害 の障害年金の申請には、診断書を書いてもらうため、

主治医とのやりとりに、ちょっとしたコツが必要です。

このコツをつかめないまま申請して、不支給となる場合もあります。

- また、病歴・就労状況等申立書を記載したり・・・・・等など、

かなりの時間と労力が必要です。

- 当相談室は、知的障害・発達障害 に特化した障害年金のご相談を無料でおこなっております。

- 知的障害・発達障害の25歳の子どもがおり、

就労継続支援A型事業所で仕事をさせているが、障害年金の受給が可能なのか、

予備診断してもらいたいが ?

- 私は発達障害と言われていたが、その後うつ病と診断され休職しています。

障害年金はどちらで申請するのですか? その時の初診日はどうなるのですか ?

- 知的障害・発達障害の長男がいるけど、

将来、障害年金を受給するためにどのようなことを注意した方がいいのか ?

- 私は注意欠如多動性障害と診断され、仕事に就いても長続きしないため、

引きこもりの生活を送っていますが、障害年金の受給の可能性はあるのですか ?

- どのようなことでもかまいませんので、お気軽にお電話 でご相談ください。

- お電話は、 090 - 2731 - 4084 となります。

▲ このページの先頭へ

|